Mário César Sousa de Oliveira[i], Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3605-7896; Universidade Federal do Ceará (UFCA) – Juazeiro do Norte – Ceará, Brasil. E-mail: mario.sousa@ufca.edu

Michel Melo Arnaud[ii], Orcid: https://orcid.org/0000-0003-2875-8676; Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA) – Rondon do Pará – Pará, Brasil. E-mail: michel@unifesspa.edu.br

Lucas Bastos Brito[iii], Orcid: https://orcid.org/0000-0002-2292-2554; Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA) – Rondon do Pará – Pará, Brasil. E-mail: lucasbastos@unifesspa.edu.br

Lorena Madruga Monteiro[iv], Orcid: https://orcid.org/0000-0002-3720-7684; Centro Universitário de Maceió (UNIMA/Afya) – Maceió – Alagoas, Brasil. E-mail: lorena.madruga@gmail.com

Resumo

O presente trabalho tem como objetivo mensurar a eficiência técnica dos Municípios da mesorregião do Sudeste Paraense na utilização dos recursos para prover serviços de saúde. A pesquisa identificou disparidades entre os níveis de eficiência encontrados, tomando como referência os Municípios da mesorregião do Sudeste Paraense. O método utilizado para medir a eficiência foi a análise envoltória de dados. Como resultados do estudo, percebeu-se a discrepância entre o grau de eficiência técnica entre os Municípios, sendo que dos 30 Municípios que compuseram a amostra, 15 apresentaram excelente grau de eficiência; 10, bom grau de eficiência e 5, fraco grau de eficiência. O estudo aponta a necessidade de criação de uma rede institucional de relacionamento em que os gestores possam buscar alternativas de troca de experiências bem-sucedidas em Municípios próximos ao seu contexto.

Palavras-chave: gestão; gasto público; decisões.

Abstract

The present study aims to measure the technical efficiency of the Municipalities of the Southeastern mesoregion of the State of Pará in the use of resources to provide health services. The research identified disparities between the levels of efficiency found, taking as reference the Municipalities of the Southeastern mesoregion of Pará. The method used to measure efficiency was the data envelopment analysis. As a result of the study, it was noticed the discrepancy between the degree of technical efficiency among the Municipalities, and of the 30 cities that made up the sample, 15 showed an excellent degree of efficiency, 10 a good degree of efficiency and 5 a weak degree of efficiency. The study points out the need to create an institutional relationship network where managers can seek alternatives to exchange successful experiences in Municipalities close to their context.

Keywords: management; public spending; decisions.

Referência: Oliveira, M. C. S., Arnaud, M. M., Brito, L. B., & Monteiro, L, M. (2025). Eficiência técnica e serviços de saúde: uma análise envoltória de dados dos Municípios da mesorregião do Sudeste Paraense. Gestão & Regionalidade, v. 41, e20258573. https//doi.org/10.13037/gr.vol41.e2025573

Ao longo das décadas de 1970 e 1980, a busca pela melhor gestão dos serviços de saúde fomentou diversos debates e propostas, contudo, foi a Constituição Federal de 1988 que trouxe à população brasileira a esperança de que suas demandas e necessidades de saúde fossem garantidas e amparadas pelo Estado brasileiro, com a regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1990. A universalização e integralidade do atendimento, a descentralização do poder de decisão e a eficiência na qualidade dos serviços prestados são os princípios que nortearam sua implantação e atualmente norteiam o seu funcionamento.

Oportunamente, conforme Rodrigues, Gontijo e Gonçalves (2021), o acesso à saúde, agora universalizada, passa a exercer relevante papel no processo do desenvolvimento e bem-estar do cidadão. Inserto nesse contexto, emerge um arcabouço de questões imperiosas, sobretudo para os administradores dos recursos públicos, como gestão, fiscalização e acompanhamento dos serviços prestados (Fonseca & Ferreira, 2009; Machado et al., 2019; Medeiros & Marcolino, 2018).

No entanto, percebeu-se ao longo do tempo que manter um sistema de saúde público era muito complexo, visto a crescente demanda, a ausência de infraestrutura, a escassez de recursos humanos e, principalmente, a falta de recursos financeiros (Medeiros & Marcolino, 2018). As problemáticas que envolvem a gestão da saúde pública são diversas, tornando-se necessário racionalizar as ações de saúde, analisando seu custo-efetividade e minimizando os equívocos no direcionamento de investimentos e na condução das políticas públicas buscando sempre a otimização do uso de recursos (Fonseca & Ferreira, 2009).

Para que haja uma maximização dos serviços de saúde, é imprescindível que os conhecimentos e as tecnologias estejam de acordo com os princípios éticos e considerem as restrições dadas pelos recursos humanos e financeiros. Os serviços de saúde devem ser eficientes macroeconomicamente, visando o controle de custos, e microeconomicamente, com foco na maximização do serviço ofertado e na satisfação do usuário e minimização dos custos (Viacava et al., 2012).

Com a criação do SUS, o governo federal descentralizou os serviços de saúde, passando a maior parte da responsabilidade aos Estados e Municípios, mediante transferências dos recursos financeiros para os fundos estaduais e municipais e, consequentemente, a oferta dos serviços de saúde, a administração e a garantia de qualidade dos serviços de saúde sob a responsabilidade dos gestores estaduais e municipais. A descentralização era necessária, visto que o Brasil possui um território de dimensões continentais, com enormes diferenças regionais e composto em sua maioria por Municípios de pequeno porte (Viacava et al., 2012).

Em paralelo aos desafios enfrentados pelos gestores municipais, observam-se frequentes questionamentos e reclamações veiculados em jornais e outros tipos de mídias acerca da qualidade dos serviços ofertados pelo SUS. Sendo assim, torna-se cada vez mais necessária a utilização de métodos e técnicas que permitam avaliar a eficiência das ações em políticas públicas e a oferta dos serviços públicos de saúde considerando os recursos disponíveis.

Há necessidade de avaliar os serviços de saúde de forma plena, entretanto, a avaliação de saúde tem utilizado indicadores parciais, mesmo que ainda sejam importantes para a gestão, mas fornecem uma avaliação fracionada do sistema. Corroborando essa assertiva, Rodrigues, Gontijo e Gonçalves (2021) expõem que a avaliação dos serviços de saúde interessa aos gestores públicos, usuários e órgãos de controle da fiscalização, objetivando a primazia pela qualidade dos serviços e melhor gestão dos recursos aplicados (Cesconetto, Lapa, & Calvo, 2008).

A avaliação de um dado sistema de saúde tem sido recorrente na literatura. Schneider et al. (2017) avaliaram o desempenho do sistema de saúde dos Estados Unidos da América (EUA) e o compararam com o do Canadá e mais 11 países europeus, classificando-o em último lugar no que concerne à equidade e acessibilidade. Sun et al. (2017) apresentaram um estudo longitudinal que visa examinar a eficiência dos sistemas nacionais de saúde em 173 países de 2004 a 2011 usando a metodologia análise envoltória de dados (DEA). Complementarmente, Massuda et al. (2018) apresentaram um estudo sobre o sistema de saúde no Brasil de 2003 a 2014, cujos resultados evidenciaram os problemas estruturais do sistema bem como um sistema de governança orçamentária necessitando de ajustes.

Oportunamente, buscando contribuir com este debate, o presente estudo tem como objetivo mensurar a eficiência técnica dos Municípios da mesorregião do Sudeste Paraense na utilização dos recursos para prover serviços de saúde. Para alcançar o objetivo proposto, o estudo busca responder à seguinte pergunta de pesquisa: qual o grau de eficiência dos Municípios do Sudeste Paraense na utilização dos recursos para prover serviços na área da saúde?

O desenvolvimento deste trabalho se justifica, de forma precípua, pela escassa literatura com essa temática desenvolvida de forma regionalizada, principalmente na mesorregião do Sudeste Paraense, mas também pelo atual cenário sociopolítico, composto pelo aumento da demanda dos serviços públicos de saúde impulsionado por diversos fatores, como: maior expectativa de vida, estilo de vida, aumento do desemprego e forte tendência na redução dos repasses de recursos financeiros da União aos Municípios, que devem impactar os serviços ofertados à população.

Decerto, os recursos alocados à saúde pública têm sofrido reduções drásticas nos últimos anos, contribuindo para o recrudescimento das desigualdades regionais (Massuda et al., 2018). Ratificando esse cenário, Soares Filho et al. (2020) afirmam que no Estado do Pará a atenção à saúde primária tem evidenciado efeitos danosos em função da redução de recursos, havendo, pois, uma necessidade urgente de um monitoramento dos recursos da saúde e serviços prestados na saúde pública, podendo contribuir para análise espacial e geográfica dos recursos públicos de saúde.

A pesquisa teve por foco os Municípios localizados na mesorregião do Sudeste Paraense. A amostra inicial da pesquisa é composta pelos 39 Municípios da mesorregião do Sudeste Paraense, entre eles Municípios que têm grande importância para a região, como Marabá, Paragominas e Parauapebas.

O estudo se estrutura em seis tópicos, considerando esta introdução e as considerações finais. O segundo tópico apresenta a fundamentação teórica, o terceiro descreve o método utilizado, o quarto apresenta os dados utilizados e o quinto apresenta a análise dos resultados obtidos.

Morais (2009, p. 3) define como eficiência “a capacidade de aptidão para obter um determinado efeito, força, eficácia, [...] tem o significado de ação, força virtude de produzir um efeito, eficácia. Já, o vocábulo eficácia designa aquilo que produz o efeito desejado”. No âmbito da Administração Pública, a eficiência constitui um dos princípios constitucionais que regem a atuação dos gestores públicos. Contudo, o novo modelo de Administração Pública (gerencialista) que surgiu a partir da década de 1990 no Brasil, tem o foco no cliente-cidadão, no controle e transparência na Administração Pública e tem como principal princípio norteador a eficiência.

O princípio da eficiência foi introduzido na Constituição Federal de 1988 por meio da Emenda Constitucional nº 19 de 1998, o qual orienta os gestores públicos a encontrar soluções para as problemáticas dos Municípios, por meio de melhores práticas de gestão, atendendo às diversas demandas públicas (Rosa, 2018). O princípio da eficiência direciona os gestores públicos a encontrar soluções para os desafios e problemáticas que atingem os Municípios mediante as melhores práticas de gestão, atendendo às demandas públicas considerando os valores já citados (Morais, 2009).

Para que se atinja a eficiência esperada no setor público, é preciso que se invista no aperfeiçoamento de seus gestores e agentes públicos, para que suas funções sejam executadas com maior profissionalismo. A nova gestão pública exige que os gestores públicos estejam preparados e buscando novos conhecimentos para que tenham capacidade de aplicar com eficiência os recursos arrecadados pelos Municípios, junto aos munícipes, proporcionando, assim, melhor qualidade de vida a todos (Rosa, 2018).

A Emenda Constitucional nº 19 de 1998 acrescentou o § 7º no artigo 39 da Constituição Federal de 1988, determinando que:

§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. (Brasil, 1988, 1998).

A busca pela eficiência pode gerar mudanças no comportamento funcional da Administração, com enfoque no interesse social, de modo a garantir a dignidade humana.

O SUS foi criado para garantir o direito universal à saúde, conforme previsto no artigo 196 da Constituição Federal de 1988, sendo o arranjo organizacional norteado pelos princípios e diretrizes definidas no artigo 7º da Lei nº 8.080 de 1990 e, mediante ações concretas, dá suporte à política de saúde do Brasil (Brasil, 1988, 1990). Os princípios norteadores do SUS são a universalidade, a integralidade e a igualdade, além de suas diretrizes atribuindo a autonomia político-administrativa em cada esfera do governo, seja federal, estadual ou municipal, com ênfase na descentralização, hierarquização e regionalização dos serviços públicos de saúde.

No entanto, por diversas questões econômicas e políticas, o SUS ainda não conseguiu ser implantado em sua completude, mesmo que diversos estudos demonstrem que seus princípios e diretrizes são caminho para a melhoria do sistema de saúde do Brasil (Fonseca & Ferreira, 2009). Considerando os princípios e as diretrizes do SUS, a eficiência de saúde deve ser pensada como a relação entre o custo e o impacto dos serviços sobre a saúde da população, mantendo um nível de qualidade determinado (Viacava et al., 2012).

Implementar práticas de gestão eficiente se torna necessário, visto que a realidade sociopolítica do Brasil não permite que os gestores públicos, principalmente municipais, vislumbrem aumento de gastos para o setor da saúde pública. É imprescindível a implementação de ferramentas e metodologias que avaliem a utilização de recursos disponíveis de modo a maximizar os resultados dos serviços prestados tanto em regiões mais avançadas como em localidades que carecem de infraestrutura adequada (Medeiros & Marcolino, 2018).

Sob a ótica da microeconomia, eficiência se refere aos fatores de produção e os custos de produção. Na fronteira de possibilidades de produção, consideram-se as quantidades máximas de produção diante dos fatores de produção e da tecnologia disponível num dado período e em dado contexto. Nesse sentido, eficiência econômica apresenta-se como um indicador de produtividade, que mensura a quantidade de produtos produzidos em relação aos fatores de produção disponíveis (Krugman & Wells, 2007).

A saúde, enquanto bem público, não deve ser mensurada, em tese, pela ótica da fronteira das possibilidades de produção. Um bem público define-se por ser não rival e não excludente, ou seja, o acesso e a utilização por um indivíduo ou grupo de indivíduos não reduz sua oferta a outros, assim como, independentemente do consumo, estará sempre disponível, não sendo exclusivo de nenhum grupo ou indivíduo (Krugman & Wells, 2007). De modo específico, saúde é considerado um bem meritório, de grande importância para os cidadãos, e o Estado garante sua equidade ao oferecer acesso a todos, como no caso do SUS.

Entretanto, como seus recursos dependem das transferências governamentais, as quais competem com outras áreas, como educação e assistência social, a questão da alocação eficiente dos recursos torna-se central. Conforme Barros (2013, p. 31) “tem sido usual a realização de comparações internacionais das despesas de saúde e dos sistemas de saúde como forma de aferir o desempenho de diferentes sistemas e diferentes países”. Segundo o autor, em geral, essas pesquisas visam comparar a despesa per capita em países com níveis de desenvolvimento similares, destacando a importância do setor público nesses países representada pela constante necessidade de racionalizar a despesa de saúde, uma vez que a maioria dos países se encontra numa situação de déficit orçamentário (Barros, 2013).

Em relação à eficiência técnica, no sentido de produtividade dos recursos humanos, como um médico não atende tantas pessoas como no passado, pelo avanço dos cuidados e da medicina preventiva, dentre outros fatores, o preço dos bens e serviços de saúde sobem, aumentando sua importância no orçamento público e produto interno bruto (PIB) dos países (Barros, 2013). Entretanto, destaca Barros (2013, p. 40) que, conforme os estudos na área, a tendência não é de grande aumento, porque metade dos gastos deve-se “à evolução do progresso tecnológico, com o aparecimento de novas terapêuticas e tecnologias, que são mais caras que a geração precedente”.

Giraldes (1995, p. 167) compreende a eficiência como um princípio fundamental da distribuição de recursos nos sistemas de saúde, e a conceitua referindo-se “à maximização dos resultados para recursos prefixados”, ou seja, trata-se dos recursos utilizados e os resultados obtidos.

A aplicação dessa definição ao setor saúde é direta; nele encontramos recursos produtivos limitados, geralmente escassos, e parte de um processo decisório centralizado e de natureza política. A utilização desses recursos não tem destinação prévia, cabendo aos planejadores determinar seu uso alternativo. Atribuídos ao setor saúde, resultam em bens e serviços que serão distribuídos de acordo com as características e estrutura do sistema de saúde, com impacto imediato ou futuro, atingindo indivíduos ou grupos definidos da população. Por fim, a análise econômica avalia custos e benefícios, tomados de forma ampla, para o aperfeiçoamento das formas de distribuição e futura programação da intervenção no setor. (Nero, 1995, p. 20).

Andrade, E. et al. (2007), num estudo que avalia a pesquisa e produção em economia da saúde no Brasil, destacam a importância, tanto pela oferta quanto pela demanda, da relação entre eficiência técnica do SUS na provisão de serviços de saúde. A partir das conclusões de estudos na área, pontuam as dimensões importantes dessa relação: (a) a determinação das prioridades da gestão da saúde; (b) fornece subsídios para formular decisões alocativas frente à escassez de recursos; e (c) permite a reflexão e ação em relação à regulamentação dos serviços, em especial com a incorporação de novas tecnologias.

A gestão e alocação dos recursos de saúde no Brasil incide a partir da sua organização federativa. Nesse sentido, a esfera municipal torna-se crucial para compreender e testar a eficácia técnica e os serviços de saúde ofertados, uma vez que, após a Constituição Federal de 1988, com a Norma Operacional Básica (NOB) 01/93, descentralizou-se o SUS, as transferências governamentais recaem nos fundos municipais e cabe aos gestores municipais sua administração (Fonseca & Ferreira, 2009).

Pode-se dizer que o processo de descentralização impôs a municipalização de forma radical, onde os municípios passam a assumir as funções de coordenação e gestão da política de saúde local, devendo cumprir as metas dos programas nacionais, utilizando os recursos destinados pelo Governo Federal. A Emenda Constitucional nº 29 obrigou a União a investir em saúde, em 2000, 5% a mais do que havia investido no ano anterior e determinou que nos anos seguintes esse valor fosse corrigido pela variação nominal do PIB. Os estados ficaram obrigados a aplicar 12% da arrecadação de impostos, e os municípios, 15% (Fonseca & Ferreira, 2009, p. 203).

Dado esse contexto, o estudo da eficiência técnica e da provisão de serviços de saúde permite verificar a otimização da alocação de recursos e perceber a ausência ou não de desperdício por parte da gestão municipal. Nesse sentido, uma vez que envolve o erário público, “eficiência deve ser vista como a combinação da racionalidade econômica com os valores liberdade, igualdade, justiça e defesa do bem-estar” (Fonseca & Ferreira, 2009, p. 204).

A análise envoltória de dados (DEA) é uma técnica não paramétrica de análise do desempenho e da eficiência no setor público. Origina-se do modelo desenvolvido por Charnes, Cooper e Rhodes (1978), aperfeiçoado por Banker, Chang e Cooper (1996). Entretanto, os dois modelos apresentam objetivos distintos, pois,

inicialmente, o modelo proposto por Charnes et al. (1978), designado por CRR, foi desenhado para uma análise de retorno constantes de escala (CRS – Constant Returns to Scale). Posteriormente foi estendido por Banker, Charles e Cooper (1984, pp. 1078-1092) para incluir reformas variáveis de escala (VRS – Variable Returns to Scale) e passou a ser chamado BCC. Assim, os modelos básicos de DEA são conhecidos como CCR (ou CRS) e BCC (ou VRS). Cada um desses dois pode ser desenhado sob duas formas de maximalizar a eficiência: 1. Reduzir o consumo de insumos, mantendo o nível da produção, ou seja, orientado ao insumo. 2. Aumentar a produção, dados aos níveis de insumos, ou seja, orientado ao produto (Peña, 2008, p. 92).

É uma metodologia para a “mensuração comparativa da eficiência de unidades tomadoras de decisão (DMUs)” (LINS et al., 2007, p. 886), “desenvolvida para avaliar a eficiência de organizações cujas atividades não visam lucros ou para as quais não existem preços fixados para todos os inputs ou todos os produtos” (Casado, 2007, p. 60). Por isso,

o método DEA tem sido aplicado com sucesso no estudo da eficiência da administração pública e organizações sem fins lucrativos. Tem sido usado para comparar departamentos educacionais (escolas, faculdades, universidades e institutos de pesquisa), estabelecimentos de saúde (hospitais, clínicas), prisões, produção agrícola, instituições financeiras, países, forças armadas, esportes, transportes (manutenção de estradas, aeroportos), redes de restaurantes, franquias, cortes de justiças, instituições culturais (companhias de teatro, orquestras sinfônicas), entre outros (Peña, 2008, p. 92).

Conforme Peña (2008, pag. 85), “a busca contínua de eficiência se torna um pré-requisito para a sobrevivência das organizações” e, por isso, justifica-se o uso da DEA para a mensuração da eficiência no setor público e privado, uma vez que “eficiência é a capacidade de fazer certo as coisas, de minimizar a relação insumos-produtos”. A ideia básica é que se deve utilizar os mesmos inputs para verificar a produção dos mesmos outputs. Os produtos e insumos podem ser variáveis contínuas, ordinárias ou categóricas, e podem ser medidas em diferentes unidades, métricas etc., desde que as unidades selecionadas sejam homogêneas, ou seja, produzam os mesmos produtos e serviços com os mesmos insumos. Ou seja, “o objetivo de DEA consiste em comparar um certo número de DMUs que realizam tarefas similares e se diferenciam nas quantidades de inputs que coexistem e de outputs que produzem” (Mello et al., 2003, p. 327).

A técnica de análise envoltória de dados ou data envelopment analysis (DEA) busca medir a eficiência relativa de um conjunto de unidades tomadoras de decisão ou decision making units (DMUs), em relação a uma fronteira eficiente. A DEA é um método não paramétrico, ou seja, não faz qualquer suposição em relação à forma funcional que os dados deverão tomar, em vez disso, utiliza como base os próprios dados, uma fronteira de eficiência é traçada e cada DMU será comparada a essa fronteira, gerando um escore de eficiência (Medeiros & Marcolino, 2018).

A DEA foi concebida para ser aplicada onde os produtos não podem ser comparados em valores monetários e quando é necessária a conciliação entre diversas variáveis, de natureza e magnitude qualitativa e quantitativamente diversas, em realidades distintas sem um padrão preestabelecido. Ao contrário de abordagens paramétricas tradicionais, a DEA otimiza cada observação individual, de modo a determinar uma fronteira linear eficiente, que é composta por unidades eficientes e não apresentam qualquer folga de insumo ou de produto. Já, a medida de ineficiência pode ser calculada a partir da distância de uma unidade produtiva (DMU) e que se encontrar abaixo da fronteira de produção encontrada (Cesconetto, Lapa, & Calvo, 2008; Fonseca & Ferreira, 2009).

Existem diversos modelos de modelagem DEA, no entanto, há dois modelos clássicos amplamente empregados para determinar a fronteira de eficiência: CCR e BCC. O modelo a ser adotado no presente estudo foi o BCC com escala de retorno variável (VRS) com orientação à maximização dos produtos (outputs), pois, segundo Cesconetto, Lapa e Calvo (2008) e Politelo et al. (2012 apud Medeiros; Marcolino, 2018), o modelo a ser adotado neste estudo permite uma análise mais rica dos dados, proporcionando uma projeção de cada DMU ineficiente sobre a superfície de fronteira encontrada pelas DMUs eficientes de tamanho compatível.

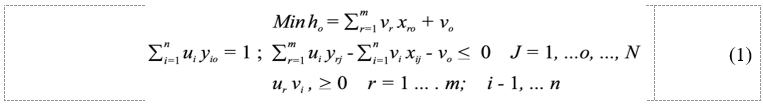

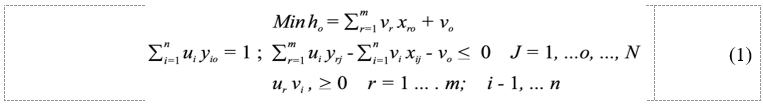

Considera-se esse o modelo mais adequado, uma vez que faz a distinção entre ineficiências técnicas e de escala, estimando a eficiência técnica pura, com orientação para os produtos. O modelo em questão pode ser demonstrado da seguinte forma (Peña, 2008):

Os dados submetidos à DEA foram extraídos do Departamento de Informática do SUS (Datasus). As bases de dados utilizadas no presente estudo foram o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o Sistema de Informação Hospitalar (SIAH), o Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), e têm como referência o ano de 2015 (BRASIL, 2015a, 2015b, 2015c, 2015d). A escolha do ano de 2015 como referência da análise se justifica pela inexistência de dados nos anos subsequentes e porque, para a aplicação do método escolhido, é necessário que todas as variáveis estejam disponíveis, visto que dados incompletos podem fornecer uma análise errônea, bem como não permite descrever a realidade da mesorregião do Sudeste Paraense em relação à eficiência na utilização dos recursos para prover serviços de saúde. Como citado no tópico anterior, o modelo a ser adotado no presente estudo foi o BCC com Escala de Retorno Variável (VRS) com orientação à maximização dos produtos (outputs).

Considerando a metodologia escolhida para o presente estudo, foram excluídos da amostra os Municípios de Água Azul do Norte, Canaã dos Carajás, Rio Maria, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, Sapucaia, Tucumã e Xinguara, por não apresentarem dados em relação à produção da atenção básica, e o Município de Nova Ipixuna, por não apresentar dados sobre o número de autorização de internações hospitalares em 2015. Assim, a amostra final foi composta por 30 Municípios da mesorregião do Sudeste Paraense. É importante salientar que o presente estudo utilizou as variáveis já observadas em estudos anteriormente aplicados no contexto brasileiro, com destaque para Andrade, B. et al. (2017), que utilizou a metodologia DEA para avaliar a eficiência na utilização dos recursos dispostos pelas capitais brasileiras para ofertar serviços de saúde.

O presente estudo teve como base, na seleção das variáveis, o trabalho desenvolvido por Andrade, B. et. al (2017) e será composto por três variáveis de entrada (insumos/input): quantidade de recursos humanos (QRH), quantidade de equipamentos (QEQ) e quantidade de estabelecimentos (QES); e por três variáveis de saída (produtos/output): autorização de internações hospitalares (AIH), produção ambulatorial (PRA) e produção da atenção básica (PAB). Os tópicos a seguir abordam a análise dos inputs, dos outputs e dos resultados de eficiência de cada Município.

A Tabela 1 mostra a quantidade total de insumos utilizados por cada Município e a porcentagem em relação ao valor total.

Tabela 1 – Quantidade de insumos (continua)

|

Cidades (DMUs) |

QRH – Quantidade de Recursos Humanos |

QEQ – Quantidade de Equipamentos |

QES – Quantidade de Estabelecimentos |

|||

|

|

Abs. |

% |

Abs. |

% |

Abs. |

% |

|

Abel Figueiredo |

1.168 |

0,7% |

456 |

0,56% |

84 |

0,62% |

|

Bancoc |

964 |

0,6% |

766 |

0,94% |

144 |

1,06% |

|

Bom Jesus do Tocantins |

1.378 |

0,8% |

588 |

0,72% |

132 |

0,97% |

|

Brejo Grande do Araguaia |

768 |

0,5% |

72 |

0,09% |

144 |

1,06% |

|

Breu Branco |

3.597 |

2,2% |

1.012 |

1,25% |

340 |

2,50% |

|

Conceição do Araguaia |

6.122 |

3,7% |

1.734 |

2,14% |

686 |

5,05% |

|

Cumaru do Norte |

1.244 |

0,8% |

516 |

0,64% |

158 |

1,16% |

|

Curionópolis |

1.827 |

1,1% |

1.272 |

1,57% |

156 |

1,15% |

|

Dom Eliseu |

4.641 |

2,8% |

1.805 |

2,22% |

322 |

2,37% |

|

Eldorado do Carajás |

3.474 |

2,1% |

516 |

0,64% |

192 |

1,41% |

|

Floresta do Araguaia |

1.735 |

1,1% |

180 |

0,22% |

192 |

1,41% |

|

Jacundá |

4.830 |

2,9% |

1.702 |

2,10% |

305 |

2,24% |

|

Marabá |

34.180 |

20,8% |

12.300 |

15,15% |

2.265 |

16,67% |

|

Novo Repartimento |

4.908 |

3,0% |

333 |

0,41% |

439 |

3,23% |

|

Ourilândia do Norte |

3.300 |

2,0% |

1.062 |

1,31% |

419 |

3,08% |

|

Palestina do Pará |

630 |

0,4% |

93 |

0,11% |

110 |

0,81% |

Tabela 1 – Quantidade de insumos (conclusão)

|

Cidades (DMUs) |

QRH – Quantidade de Recursos Humanos |

QEQ – Quantidade de Equipamentos |

QES – Quantidade de Estabelecimentos |

|||

|

|

Abs. |

% |

Abs. |

% |

Abs. |

% |

|

Goianésia do Pará |

3.176 |

1,9% |

254 |

0,31% |

352 |

2,59% |

|

Itupiranga |

4.009 |

2,4% |

300 |

0,37% |

217 |

1,60% |

|

Paragominas |

12.392 |

7,5% |

10.135 |

12,48% |

1.025 |

7,54% |

|

Parauapebas |

23.073 |

14,0% |

24.624 |

30,33% |

1.991 |

14,65% |

|

Pau D’Arco |

1.471 |

0,9% |

1.028 |

1,27% |

132 |

0,97% |

|

Piçarra |

1.491 |

0,9% |

404 |

0,50% |

147 |

1,08% |

|

Redenção |

10.146 |

6,2% |

9.399 |

11,58% |

848 |

6,24% |

|

Rondon do Pará |

3.739 |

2,3% |

1.263 |

1,56% |

371 |

2,73% |

|

São Domingos do Araguaia |

1.609 |

1,0% |

228 |

0,28% |

204 |

1,50% |

|

São Félix do Xingu |

6.368 |

3,9% |

1.404 |

1,73% |

521 |

3,83% |

|

São Geraldo do Araguaia |

1.915 |

1,2% |

324 |

0,40% |

260 |

1,91% |

|

São João do Araguaia |

1.233 |

0,7% |

133 |

0,16% |

187 |

1,38% |

|

Tucuruí |

15.517 |

9,4% |

6.067 |

7,47% |

1.008 |

7,42% |

|

Ulianópolis |

3.762 |

2,3% |

1.224 |

1,51% |

236 |

1,74% |

|

Total |

164.667 |

100% |

81.194 |

100% |

13.587 |

100% |

Fonte: Dados da pesquisa (2021).

Em relação aos insumos selecionados para avaliar a utilização de recursos pelos Municípios da mesorregião do Sudeste Paraense, utilizaram-se três variáveis de entrada: (a) quantidade de recursos humanos, composta pelos profissionais de níveis superior, técnico, médio e fundamental, tanto das áreas assistenciais quanto das administrativas; (b) quantidade de equipamentos, que representa os equipamentos em uso, como de audiologia, de diagnóstico por imagem, de infraestrutura, de odontologia, para manutenção da vida, por métodos gráficos, por métodos ópticos, dentre outros; e (c) quantidade de estabelecimentos, da qual fazem parte estruturas como academia da saúde, central de regulação, central de regulação médica das urgências, centro de atenção hemoterápica e/ou hematológica, centro de atenção psicossocial (CAPS), centro de saúde/unidade básica de saúde, farmácia, hospital especializado, hospital geral etc.

4.2 Produtos (outputs)

A Tabela 2 mostra a quantidade total de produtos ou serviços de saúde ofertados por cada Município da mesorregião do Sudeste Paraense e a porcentagem em relação ao valor total.

Tabela 2 – Quantidade de produtos (continua)

|

Cidades (DMUs) |

AIH – Autorização de Internações Hospitalares |

PRA – Produção Ambulatorial |

PAB – Produção da Atenção Básica |

|||

|

|

Abs. |

% |

Abs. |

% |

Abs. |

% |

|

Abel Figueiredo |

530 |

0,63% |

111.722 |

0,53% |

23.459 |

1,08% |

|

Bancoc |

306 |

0,36% |

91.359 |

0,43% |

5.661 |

0,26% |

|

Bom Jesus do Tocantins |

1.094 |

1,29% |

129.014 |

0,61% |

28.436 |

1,31% |

|

Brejo Grande do Araguaia |

576 |

0,68% |

71.076 |

0,33% |

17.100 |

0,79% |

|

Breu Branco |

1.144 |

1,35% |

349.082 |

1,64% |

49.200 |

2,26% |

|

Conceição do Araguaia |

4.200 |

4,97% |

1.722.277 |

8,10% |

157.499 |

7,23% |

|

Cumaru do Norte |

470 |

0,56% |

222.710 |

1,05% |

38.131 |

1,75% |

|

Curionópolis |

1.471 |

1,74% |

279.950 |

1,32% |

55.376 |

2,54% |

|

Dom Eliseu |

3.271 |

3,87% |

1.290.336 |

6,07% |

194.315 |

8,92% |

|

Eldorado do Carajás |

2.238 |

2,65% |

491.393 |

2,31% |

23.673 |

1,09% |

|

Floresta do Araguaia |

1.395 |

1,65% |

452.964 |

2,13% |

24.300 |

1,12% |

|

Goianésia do Pará |

1.114 |

1,32% |

340.793 |

1,60% |

17.075 |

0,78% |

|

Itupiranga |

1.404 |

1,66% |

490.668 |

2,31% |

13.558 |

0,62% |

Tabela 2 – Quantidade de produtos (conclusão)

|

Cidades (DMUs) |

AIH – Autorização de Internações Hospitalares |

PRA – Produção Ambulatorial |

PAB – Produção da Atenção Básica |

|||

|

|

Abs. |

% |

Abs. |

% |

Abs. |

% |

|

Jacundá |

3.540 |

4,19% |

457.248 |

2,15% |

10.095 |

0,46% |

|

Marabá |

11.995 |

14,18% |

2.188.241 |

10,29% |

59.501 |

2,73% |

|

Novo Repartimento |

1.935 |

2,29% |

489.795 |

2,30% |

152.411 |

7,00% |

|

Ourilândia do Norte |

2.559 |

3,03% |

493.787 |

2,32% |

55.376 |

2,54% |

|

Palestina do Pará |

277 |

0,33% |

94.008 |

0,44% |

20.272 |

0,93% |

|

Paragominas |

6.037 |

7,14% |

1.377.684 |

6,48% |

131.012 |

6,01% |

|

Parauapebas |

6.597 |

7,80% |

2.718.697 |

12,78% |

126.476 |

5,81% |

|

Pau D’Arco |

522 |

0,62% |

174.212 |

0,82% |

31.661 |

1,45% |

|

Piçarra |

776 |

0,92% |

94.214 |

0,44% |

53.900 |

2,47% |

|

Redenção |

7.952 |

9,40% |

1.949.838 |

9,17% |

80.040 |

3,67% |

|

Rondon do Pará |

7.595 |

8,98% |

495.947 |

2,33% |

116.506 |

5,35% |

|

São Domingos do Araguaia |

701 |

0,83% |

118.452 |

0,56% |

49.779 |

2,29% |

|

São Félix do Xingu |

3.218 |

3,81% |

398.225 |

1,87% |

51.455 |

2,36% |

|

São Geraldo do Araguaia |

2.281 |

2,70% |

294.282 |

1,38% |

88.659 |

4,07% |

|

São João do Araguaia |

233 |

0,28% |

193.552 |

0,91% |

42.055 |

1,93% |

|

Tucuruí |

5.937 |

7,02% |

2.882.616 |

13,55% |

260.196 |

11,95% |

|

Ulianópolis |

3.198 |

3,78% |

808.868 |

3,80% |

201.076 |

9,23% |

|

Total |

84.566 |

100% |

21.273.010 |

100% |

2.178.253 |

100% |

Fonte: Dados da pesquisa (2021)

Do mesmo modo que a Tabela 1, a Tabela 2 relaciona as variáveis por Município e o seu percentual em relação ao valor total. No entanto, a ótica agora está na análise dos produtos, que são representados pelas seguintes variáveis: autorizações de internação hospitalar (AIH), produção ambulatorial (PRA) e número de visitas do Programa Saúde da Família (PSF), representada pela produção da atenção básica (PAB).

A variável AIH representa o número de autorizações de internação hospitalar aprovadas ao longo de 2015, tendo por base os meses em que os atendimentos ocorram de fato. Essas internações são decorrentes de diversos tipos de procedimentos de média e alta complexidade. A variável PRA diz respeito às quantidades de ações e procedimentos realizados pelos hospitais em 2015 e aprovados pelo Ministério da Saúde. Essas variáveis podem ser segregadas nos seguintes grupos: ações de promoção e prevenção de saúde; procedimentos com finalidade diagnóstica; procedimentos clínicos; procedimentos cirúrgicos; transplantes de órgãos, tecidos e células; medicamentos; órteses, próteses e materiais especiais; ações complementares da atenção à saúde.

E a variável PAB é composta pelo número de visitas dos profissionais pertencentes ao PSF no ano de 2015. Esses profissionais são segregados em tipos diferentes de equipes, tais como: ESF; ESFSB MI; ESFSB MII; EACS; EACSSB MI; EACSSB MII; ESFR; EAB tipo I; EAB tipo I SB; ESF tipo I; ESF tipo I SB MII; ESF tipo IV; ESF tipo IV SB MI; ESF tipo IV SB MII; ESF transitória; ESF transitória SB MI; ESF transitória SB MII. As variáveis selecionadas foram as mesmas utilizadas no estudo desenvolvido por Andrade, B. et al. (2017).

Com base nos dados referentes aos inputs e outputs de cada uma das DMUs, foi possível obter o índice de eficiência de cada Município mediante a aplicação da DEA, como pode ser observado na Tabela 3.

Tabela 3 – Índice de eficiência dos Municípios

|

Cidades (DMUs) |

Índice de Eficiência/ Desempenho (CRS) |

Cidades (DMUs) |

Índice de Eficiência/ Desempenho (CRS) |

|

Abel Figueiredo |

1 |

Novo Repartimento |

1 |

|

Bancoc |

0,465 |

Ourilândia do Norte |

0,662 |

|

Bom Jesus do Tocantins |

0,771 |

Palestina do Pará |

1 |

|

Brejo Grande do Araguaia |

1 |

Paragominas |

0,804 |

|

Breu Branco |

0,389 |

Parauapebas |

0,975 |

|

Conceição do Araguaia |

1 |

Pau D’Arco |

0,751 |

|

Cumaru do Norte |

0,808 |

Piçarra |

0,77 |

|

Curionópolis |

0,883 |

Redenção |

1 |

|

Dom Eliseu |

1 |

Rondon do Pará |

1 |

|

Eldorado do Carajás |

1 |

São Domingos do Araguaia |

0,784 |

|

Floresta do Araguaia |

1 |

São Félix do Xingu |

0,481 |

|

Goianésia do Pará |

0,688 |

São Geraldo do Araguaia |

1 |

|

Itupiranga |

0,918 |

São João do Araguaia |

1 |

|

Jacundá |

0,668 |

Tucuruí |

1 |

|

Marabá |

1 |

Ulianópolis |

1 |

Fonte: Dados da pesquisa (2021).

De modo a classificar as DMUs, adotaram-se métodos estatísticos, o que permitiu elaborar uma escala de classificação a partir dos resultados obtidos. Para definir quais Municípios são classificados entre fraco, bom e excelente grau de desempenho, foi definida a nota de corte subtraindo o desvio padrão simples da média aritmética simples, obtendo-se o valor de 0,677, como pode ser observado na Tabela 4.

Tabela 4 – Análise descritiva

|

Média |

Mínimo |

Máximo |

Desvio padrão |

Corte |

|

0,861 |

0,389 |

1 |

0,184 |

0,677 |

Fonte: Dados da pesquisa (2021).

A partir da nota de corte, definiram-se os seguintes parâmetros para a classificação dos Municípios: (a) fraco, se o desempenho for menor que 0,677; (b) bom, se o desempenho for maior ou igual a 0,677 e menor que 1; e (c) excelente, se o desempenho for igual a 1. A partir da análise descritiva dos resultados obtidos, foi possível classificar as DMUs de acordo com seu grau de eficiência.

Tabela 5 – Classificação dos Municípios de acordo com seu grau de eficiência

|

Município |

Desempenho |

Município |

Desempenho |

||

|

Breu Branco |

0,389 |

Fraco |

Abel Figueiredo |

1 |

Excelente |

|

Bancoc |

0,465 |

Fraco |

Brejo Grande do Araguaia |

1 |

Excelente |

|

São Félix do Xingu |

0,481 |

Fraco |

Conceição do Araguaia |

1 |

Excelente |

|

Ourilândia do Norte |

0,662 |

Fraco |

Dom Eliseu |

1 |

Excelente |

|

Jacundá |

0,668 |

Fraco |

Eldorado do Carajás |

1 |

Excelente |

|

Goianésia do Pará |

0,688 |

Bom |

Floresta do Araguaia |

1 |

Excelente |

|

Pau D’Arco |

0,751 |

Bom |

Marabá |

1 |

Excelente |

|

Piçarra |

0,770 |

Bom |

Novo Repartimento |

1 |

Excelente |

|

Bom Jesus do Tocantins |

0,771 |

Bom |

Palestina do Pará |

1 |

Excelente |

|

São Domingos do Araguaia |

0,784 |

Bom |

Redenção |

1 |

Excelente |

|

Paragominas |

0,804 |

Bom |

Rondon do Pará |

1 |

Excelente |

|

Cumaru do Norte |

0,808 |

Bom |

São Geraldo do Araguaia |

1 |

Excelente |

|

Curionópolis |

0,883 |

Bom |

São João do Araguaia |

1 |

Excelente |

|

Itupiranga |

0,918 |

Bom |

Tucuruí |

1 |

Excelente |

|

Parauapebas |

0,975 |

Bom |

Ulianópolis |

1 |

Excelente |

Fonte: Dados da pesquisa (2021).

Os resultados obtidos por meio da análise de dados apontam a heterogeneidade do grau de eficiência das DMUs, ou seja, entre os Municípios estudados é perceptível que há discrepância entre a relação dos insumos dispostos e serviços ofertados. Contudo, dos Municípios analisados, 15 apresentaram um grau de eficiência excelente, 10 Municípios obtiveram um grau de eficiência classificado como bom e 5 dos Municípios da amostra obtiveram um fraco grau de eficiência.

A diferença entre o grau de eficiência apresentado entre os Municípios está relacionada diretamente à capacidade de cada Município de transformar seus recursos em serviços de saúde para a população. Nesse passo, verifica-se, conforme Machado et al. (2019) e Massuda et al. (2018), a proeminente e convergente necessidade de os Municípios trabalharem enfaticamente uma gestão eficiente e transparente dos recursos públicos voltados à saúde. Importa destacar que os estudos apresentados não evidenciam uma relação causal entre investimento e qualidade ou equidade na saúde pública, visto que o ponto fulcral se dá no processo de gestão de tais recursos (Rodrigues, Gontijo, & Gonçalves, 2021).

Municípios que obtiveram um desempenho excelente ofertaram proporcionalmente mais serviços à população dispondo de menor quantidade de recursos, enquanto os que disponibilizaram mais recursos do que de fato serviços à população. De modo a contribuir significativamente para ações de políticas públicas que visem a melhoria dos serviços prestados em Municípios ineficientes, Fonseca e Ferreira (2009) apontam a troca de experiência entre os gestores de saúde pública. As ações podem ser fomentadas mediante redes de relacionamentos institucionais criadas pelas secretarias de saúde.

A partir dos resultados deste estudo e da literatura apresentada, a ideia central orbita na gestão dos recursos destinados à saúde. Não se evidenciou relação unívoca entre volume de recurso e eficiência, fato corroborado nos estudos de Schneider et al. (2017), em que os EUA, economicamente fortes, apresentam índices deficitários em questões de acesso e um sistema equânime.

Viacava et al. (2012) apontam como estratégia de curto prazo a criação de consórcios intermunicipais de saúde para melhorar os indicadores de desempenho de saúde dos Municípios, além de permitir a criação de uma rede institucional de relacionamento voltada para a elaboração de estratégias que visem maior acesso da população aos serviços de saúde por meio das parcerias intermunicipais.

Por outro lado, planejar como serão investidos os recursos do Município no longo prazo é uma tarefa bastante complicada para o gestor municipal. A incerteza sobre o sucesso em se obter novos recursos financeiros ou até a garantia dos atuais torna a tomada de decisão um problema de extrema complexidade, pois uma escolha errada pode levar o Município ao mau aproveitamento de seus recursos e, consequentemente, à ineficiência.

O presente trabalho teve como objetivo mensurar a eficiência técnica dos Municípios da mesorregião do Sudeste Paraense na utilização dos recursos para prover serviços de saúde, e permitiu identificar disparidades entre os níveis de eficiência encontrados, tomando como referência os Municípios que compõem a mesorregião do Sudeste Paraense. A partir dos resultados obtidos no estudo, é possível conduzir os gestores municipais a adotarem medidas, se necessário, de intercâmbio e trocas de experiências, visando minimizar tais discrepâncias por meio não apenas da melhor utilização de recursos produtivos, mas sobretudo da otimização dos esforços humanos em prol da saúde.

O estudo identificou que há discrepâncias no que concerne à oferta de serviços de saúde pública entre os Municípios do Sudeste Paraense, e como sugestão aponta o fortalecimento do relacionamento interinstitucional na elaboração de estratégias que visem maior acesso da população aos serviços de saúde mediante as parcerias intermunicipais (Fonseca & Ferreira, 2009). Os gestores municipais necessitam buscar alternativas por meio da troca de experiências e de alternativas bem-sucedidas em Municípios próximos ao seu contexto, e por meio da troca de conhecimento ou formação de parcerias entre os Municípios na criação de redes de assistência à saúde que garantam o direito de acesso aos serviços públicos de saúde (Viacava et al., 2012).

Como limitações do estudo, tem-se que o DATASUS carece de dados mais recentes. Os dados aferidos de 2015 deixam claro a defasagem de informações da Administração Pública, o que tornam comprometedoras as informações que possam subsidiar políticas públicas e a tomada de decisões assertivas. Nesse passo, a demora ou até mesmo a ausência de informações sobre serviços de saúde pública no âmbito municipal permitem vislumbrar novas oportunidades de estudos de modo a investigar quais motivos têm levado à demora em atualizar o DATASUS. Contudo, assim que a base do DATASUS for atualizada, servirá de base para novas pesquisas, com o objetivo de avaliar a evolução na utilização de recursos de saúde por parte dos gestores de saúde no âmbito municipal, sobretudo nos Municípios localizados no interior do Estado.

Andrade, B. H. S., Serrano, A. L. M., Bastos, R. F. S., & Franco, V. R. (2017). Eficiência do gasto público no âmbito da saúde: uma análise do desempenho das capitais brasileiras. Revista Paranaense de Desenvolvimento, 38(132), 163–179.

Andrade, E. I. G., Acúrcio, F. de A., Cherchiglia, M. L., Belisário, S. A., Guerra Júnior, A. A., Szuster, D. A. C., Faleiros, D. R., Teixeira, H. V., Silva, G. D. da, & Taveira, T. S. (2007). Pesquisa e produção científica em economia da saúde no Brasil. Revista de Administração Pública, 41(2), 211–235.

Banker, R. D., Chang, H., & Cooper, W. W. (1996). Equivalence and implementation of alternative methods for determining returns to scale in data envelopment analysis. European Journal of Operational Research, 89(3), 473–481.

Barros, P. P. (2013). Economia da saúde: conceitos, comportamentos. Coimbra: Edições Almedina.

Brasil. (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm

Brasil. (1998). Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998. Diário Oficial da União. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm

Brasil. (1990). Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Diário Oficial da União. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm

Brasil. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde – DATASUS. (2015a). Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?cnes/cnv/equipobr.def

Brasil. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde – DATASUS. (2015b). Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB). http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?siab/cnv/SIABPPA.def

Brasil. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde – DATASUS. (2015c). Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS). http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sia/cnv/qapa.def

Brasil. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde – DATASUS. (2015d). Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sih/cnv/sxuf.def

Casado, F. (2009). Análise envoltória de dados: conceitos, metodologia e estudo da arte na educação superior. Revista Sociais e Humanas, 20(1), 59–71.

Cesconetto, A., Lapa, J. D. S., & Calvo, M. C. M. (2008). Avaliação da eficiência produtiva de hospitais do SUS de Santa Catarina, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 24, 2407–2417.

Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2, 429–444.

Fonseca, P. C., & Ferreira, M. A. M. (2009). Investigação dos níveis de eficiência na utilização de recursos no setor de saúde: uma análise das microrregiões de Minas Gerais. Saúde e Sociedade, 18, 199–213.

Giraldes, M. do R. (1995). Distribuição de recursos num sistema público de saúde. In S. F. Piola & S. M. Vianna (Orgs.), Economia da saúde: conceitos e contribuição para a gestão da saúde (pp. 167–190). Brasília: IPEA. https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/CAP7.pdf

Krugman, P. R., & Wells, R. (2007). Introdução à economia. Rio de Janeiro: Elsevier.

Machado, R. C., Forster, A. C., Campos, J. J. B., Martins, M., & Ferreira, J. B. B. (2019). Avaliação de desempenho dos serviços públicos de saúde de um Município paulista de médio porte, Brasil, 2008 a 2015. An Inst Hig Med Trop, Supl. 1, 33–45.

Lins, M. E., Lobo, M. S. de C., Silva, A. C. M. da, Fiszman, R., & Ribeiro, V. J. de P. (2007). O uso da análise envoltória de dados (DEA) para avaliação de hospitais universitários brasileiros. Ciência & Saúde Coletiva, 12(4), 985–998.

Massuda, A., Hone, T., Leles, F. A. G., Castro, M. C. de, & Atun, R. (2018). The Brazilian health system at crossroads: progress, crisis and resilience. BMJ Global Health, 3(4), e000829.

Medeiros, D. V. V., & Marcolino, V. A. (2018). A eficiência dos Municípios do Rio de Janeiro no setor de saúde: uma análise através da DEA e regressão logística. Meta: Avaliação, 10(28), 183–210.

Mello, J. C. C. B. S. de, Meza, L. A., Gomes, E. G., Serapião, B. P., & Lins, M. P. E. (2003). Análise de envoltória de dados no estudo da eficiência e dos benchmarks para companhias aéreas brasileiras. Pesquisa Operacional, 23(2), 325–345.

Morais, J. J. (2009). Princípio da eficiência na Administração Pública. Ethos Jus: Revista Acadêmica de Ciências Jurídicas, 3, 99–105.

Nero, C. R. (1995). O que é economia da saúde. In S. F. Piola & S. M. Vianna (Orgs.), Economia da saúde: conceitos e contribuição para a gestão da saúde (pp. 5–23). Brasília: IPEA. https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/CAP1.pdf

Peña, C. R. (2008). Um modelo de avaliação da eficiência da Administração Pública através do método análise envoltória de dados (DEA). Revista de Administração Contemporânea, 12(1), 83–106.

Rodrigues, A. de C., Gontijo, T. S., & Gonçalves, C. A. (2021). Eficiência do gasto público em atenção primária em saúde nos Municípios do Rio de Janeiro, Brasil: escores robustos e seus determinantes. Ciência & Saúde Coletiva, 26(Supl. 2), 3567–3579.

Rosa, A. R. da. (2018). A busca pela eficiência e os desafios da gestão pública contemporânea: o estudo de caso no Município de Cambuí/MG (Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal de São João Del-Rei). http://dspace.nead.ufsj.edu.br/trabalhospublicos/handle/123456789/264

Schneider, E. C., Sarnak, D. O., Squires, D., Shah, A., & Doty, M. M. (2017). Mirror, Mirror 2017: international comparison reflects flaws and opportunities for better U.S. health care. The Commonwealth Fund. https://interactives.commonwealthfund.org/2017/july/mirror-mirror/

Soares Filho, A. M., Vasconcelos, C. H., Dias, A. C., Souza, A. C. C., Edgar, M.-H., & Silva, M. R. F. da. (2022). Atenção primária à saúde no Norte e Nordeste do Brasil: mapeando disparidades na distribuição de equipes. Ciência & Saúde Coletiva, 27(1), 377–386.

Sun, D., Ahn, H., Lievens, T., & Zeng, W. (2017). Evaluation of the performance of national health systems in 2004–2011: An analysis of 173 countries. PLoS ONE, 12(3), e0173346.

Viacava, F., Ugá, M. A. D., Porto, S., Laguardia, J., & Moreira, R. da S. (2012). Avaliação de desempenho de sistemas de saúde: um modelo de análise. Ciência & Saúde Coletiva, 17, 921–934.

------------

[i] Mestre em Gestão Pública pela UFPE; Doutor em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas (SOTEPP/ Centro Universitário de Maceió UNIMA); Professor Adjunto da UFCA, Universidade Federal do Cariri.

[ii] Doutor em Matemática pelo PDM, programa de doutorado em matemática com associação ampla UFPA/UFAM. Professor do Curso de Ciências Contábeis da Unifesspa, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará -Rondon do Pará/PA.

[iii] Graduado em Administração (UNFESSPA); Mestre em Administração (UFSE).

[iv] Mestre e Doutora em Ciência Política pela UFRGS. Professora do Programa de Pós-Graduação em sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas (SOTEPP) do Centro Universitário de Maceió (UNIMA).